日本は列島全体に背骨のように山脈が走っています。

その山々は 四季を作り、 美しい景観を作り、さらに水や木を始め、様々に我々の生活に恩恵を与えてくれています。

「山の日」には今一度、その恩恵を思いかえし、山に畏敬の念を抱き、山に感謝しましょう。

「山の日」っていつ?

「山の日」っていつなのかなー?

8月11日だよ。

へー、どっちしても僕は夏休みだから関係ないね

8月かー、祝日が増えたって聞いたから「いつなんだろー」と思ってたんだけど夏休み中じゃ、がっかりだね。

がっかりって何よ?

カウちゃんはいつもそんなことばっか言ってるけど、カウちゃんがこれから大人になったら、夏休みなんて長くてもお盆休みくらいになっちゃうんだよ。

そうなったら、アリガタミも分かってくるよ。

フーン

それにさー

祝日っていうのはね、本来ならその日に国民がみんなで祝日のテーマをじっくり考える日なんだよ。「休める―」ってだけで喜んでばかりでいたらダメなんだよ。

はーい

だから、これから「山の日」がどうして出来たのかとか、どうしてその日になったのかとかを説明するから、聞いといてね。ここテストに出るかもよ(笑)。

へえーい

「山の日」が出来るまでのいきさつは?

山岳5団体から提唱されました。

国民の祝日「山の日」の祝日法改正案は2014年4月25日に衆議院を通り、さらに同年5月22日に参議院で可決され正式に決定しました。

国民の祝日「山の日」は8月11日です。(ただし、2020年は8月10日。※1下記参照)

この祝日法改正案は、超党派「山の日」制定議員連盟が全国「山の日」制定協議会の協力の元、提出されたものです。

この国民の祝日「山の日」の発案は元々「山岳5団体」から始まりました。

「山岳5団体」とは、

・日本山岳協会・・・都道府県の山岳連盟を統括する団体。

・日本勤労者山岳連盟・・・職場や地域の登山家グループ。

・日本山岳会・・・各地に支部がある個人会員のまとめた組織。

・日本山岳ガイド協会・・・山岳ガイドおよび自然ガイドのプロがあつまる集団。

・日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラスト(HAT-J)・・・山岳環境保護活動を行っている団体。

の5つの組織からなり、総数で約10万人の団体です。

国の統計では日本の登山愛好家の人口が約1000万人と言われてますから、そのうちの1割を占めている計算になります。

少ないようですが、国の統計では普通の軽い形のハイキングなども含めていますので、詳しくはわかりませんが、ある程度の本格的な登山家をほぼ含まれていると言ってもいいのではないでしょうか。

※1について

2020年はオリンピックの年は特例で、その日程に合わせた変更となってます。

具体的には競技日程は2020年7月24日~8月9日となっています。以下です

「山の日」 8月11日 ⇒ 8月10日(閉会式翌日)

ちなみに「海の日」と「スポーツの日(旧体育の日)」も変更になっています。以下です

「海の日」 7月15日 ⇒ 7月23日(開会式前日)

「スポーツの日」 10月14日(10月第二月曜日) ⇒ 7月24日(開会式当日)

オリンピック期間前後の休日を増やす為の措置です。

国民の祝日「山の日」制定までのいきさつ

元々は「山の日」の原型は日本各地に以前から存在していました。

「山を敬い、山に親しみ、山の恵みに感謝する」という「山の日」の原点の山の行事はあったのです。

それは日本各地の山で開かれている「山開き」です。

本来は「山開き」というのは「これから山に入っていいですよ」という行事で、昔から宗教的な要素もありました。

「山開き」は、毎年4~6月に行われています。

初めて「山の日」という言葉が使われ出したのは、1956年の日本隊によるマナスル初登頂で登山ブームが起きてからの流れで1961年に行われた「夏の立山大集合」とイベントが開催され、その時に提唱された『この山の国日本に「山の日」を制定しよう』という趣旨の文章があり、これが「山の日」という言葉が使われた最初だということとなっています。

その後、1990年代になって「山の日」の記念日を独自に制定する自治体なども出てきたり、また2002年が国連の「国際山岳年」となり、国内でも登山団体や学者らで「国際山岳年日本委員会」が組織され、山の環境問題対策を話し合ったり、官や民間をまきこんだ様々な「山の日」制定に向かう活動が行われていくようになっていきました。

そしてついに2009年に山岳5団体が一丸となって、国民の祝日としての「山の日」を提唱し、2010年の4月から本格的な「山の日」制定に動き始めたということに至ったのでした。

その後、山岳5団体による国会議員らへの運動などで、全国「山の日」制定協議会が設立され、国会議員による超党派「山の日」制定議員連盟が発足して、3年後の2014年超党派国会議員により国会に祝日改正案が提出され、衆議院、参議院での可決に至りました。

ここに祝日法改正案が成立に至り、2016年8月11日が国民の祝日「山の日」として確定することになりました。

「山の日」が8月11日になった由来は?

さて、ではどうして8月11日なのでしょうか?

さて、ではどうして8月11日なのでしょうか?

結論から言うとお盆休みと連動させたということになります。

何月何日にするかというのは、以前には山岳団体からは「山開き」の時期に重なる6月の第1週あたりという提案もありました。

しかし、登山愛好家だけではない国民全体で楽しめる、しかも夏休み中の「海の日」にも近い日で、連休増も見込めるお盆休みではどうかという提案で決定しました。

実は上記の理由で、当初は8月12日と一旦決定されてましたが、この日は520名もの航空史上最悪の飛行機事故である日航機墜落事故の当日でもあり、事故現場が山ということもあります。

その日が祝日というのは国民の賛同は得られないだろうということで、その前日となったという経緯もあったということです。

したがって、その前日の8月11日になりました。

ちなみに、8月11日が日曜日の場合は翌日の月曜日が「振替日」となります。

「山の日」には何しようか?

山は私たちの生活には切っても切れない関係にあります。

せめてこの「山の日」には、あなたも山に因んだことを考えて実行してみましょう。

「山」に因んだことをやってみる

「山の日」は国民の祝日と言っても、「休みが一日増えただけ」とお考えではありませんか?

もしそうならば、折角の「山の日」ですから、より有意義に過ごすために、この日にふさわしそうな「to do」リストを挙げておきますので、どうぞご参考になって下さい。

1、登山。

これは今日の今日ではできませんよね。それにある程度の装備も要るし、知識も必要です。実行は難しいのかな。

2、近くの山にハイキング。

都会ではなかなか近くに山なんてないですが、ちょうどお盆時期ですから、もし田舎に帰っているとしたら、子供の時に遊んだ裏山探検などでも十分に楽しめるのではないでしょうか。それに懐かしさ味わえるかもしれませんね。

3、「山」に関係する書物を読む。

本格的な山に関する書籍は興味がなければ、見る気にもならないでしょうが、例えば有名な海外や国内の山などは高さや、そのランキングとか、自分が住んでいる地域にはどんな山があるのかなど調べるのはどうでしょか?

自分が興味が沸きそうで、身近な地域の知識を身に付けるという意味でも面白いのではないでしょうか?

4、「山」に関係した小説や漫画、映画などを楽しむ。

小説や漫画は結構、入り込みやすいのではないでしょうか?「山登り」がテーマであれば、その知識も付きますし、一瞬でも登山のつらさや楽しさが分かるような気がします。

映画も同じように楽しめると思いますが、小説や漫画などと違って、勝手に物語が動いていきますので、さらに臨場感はありますよね。

5、近くの山や自分で撮った写真などの絵を描いてみる。

絵心がなくても、ちょっと書いてみる程度でもいいかもしれません。山を書くために観察していると新しい発見があるかもしれません。

6、「山」に因んだ川柳などを読む。

5・7・5には多少則った方が良いかもしれませんが、ルールなどにはこだわらず、誰にも公開するわけではないのですから勝手に作って楽しみましょう。思わぬ良い句が出来てしまうかもしれませんよ。

7、登ってみたい山を探して空想してみる。

現在はインターネットという便利なアイテムがありますから無料で情報は得られます。実行不可能でもこんな山だったら登ってみたいなと思うような山を探して遊びましょう。 スマホゲームなどでもあれば面白そうですね。

「山の日」行われる全国の主なイベント

「山の日」が出来たことで、8月11日前後には全国で様々がイベント増えてきています。

日ごろは山には関係ない人でも、楽しめる企画で盛沢山なイベントが目白押しです。是非、家族連れやカップルでもっと自然を満喫しましょう。

- 「山の日」全国大会 主催 全国山の日協議会

・「山の日」の 「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」という理念を国民に浸透を図る目的で開催。

山の歴史、文化、環境保全、観光振興、健康増進及び遭難や自然災害など様々な課題の解決と「山の未来」考える機会を

与えることを趣旨として開催される。

・開催場所は都道府県から申請を行い、その都道府県で毎年「山の日」に一回開催されることになっている。 - TANZAWA山モリフェス 主催 出版社山と渓谷社

・山の日から2日間の国内最大級の登山・アウトドアイベントです。

関東の人気エリアの丹沢で行われ、自然を体験できる展示やアクティビティが楽しめます。登山教室、アウトドアグッズが当たる大抽選会、アウトドアの料理体験、バッジなどの製作体験、クライミング体験、スラックライン体験、スタンプラリーなどなど豊富なイベントが楽しめます。 - 「山の日」四方山(よもやま)祭りin上高地 お問い合わせ:松本市山岳観光課 TEL 0263-94-2307

2016年8月11日に「山の日」になって第1回が開かれました。 『山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する』 を趣旨として上高地を楽しむ目的で開催されてます。

山の日クイズラリー、降雨・土砂災害体験ブース、音楽祭などイベントが開催されます。 - 山の日アウトドアフェスタ(同時開催Mt.六甲トレイルラン&サマーピクニック) 主催 アクトレップ株式会社

「山の日」に神戸市立森林植物園で行われるイベントで同時にトレイルランとサマーピクニックが開催されます。

アウトドアグッズ展示、チアリーディング、フィットネス教室、かき氷、ステーキ丼屋台などもあります。ご家族で行けば子供たちも楽しめるよ。 - 英彦山(福岡県)参道駆け上がり大会 主催 英彦山参道駆け上がり大会実行委員会

再建400年になる英彦山神宮奉幣殿と「山の日」制定を記念して行われます。英彦山神宮の参道を駆け上がって競う大会です。高低差160m、走る距離800mのきつい登りの速さを競います。

申込期間がありますので、事務局にお問い合わせ下さい。

英彦山参道駆け上がり大会実行委員会 事務局

メール info@hikosan.net TEL 090-4519-6541ここには、全国でも有名なイベントのほんの一例を挙げています。

その他、各山や地域で「山の日」には多くのイベントが開催されています。

お近くの山のイベントを調べて参加されてはいかがでしょうか?

日本の登山人口などの実態は?

登山人口はどのくらいいるの?

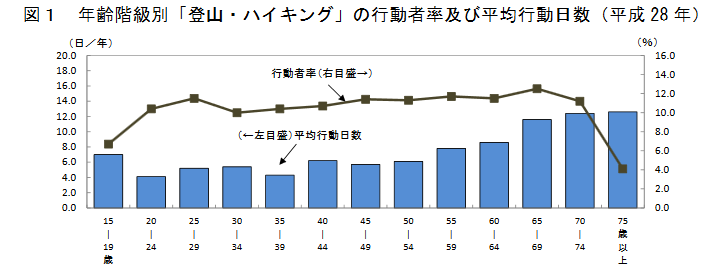

総務省統計局の直近の平成28年統計よると15歳以上の登山・ハイキング行動者数は1073万人ということです。日本の人口の1割程度で国民の10人に一人の割合で山に何らかの関わりがあるということですね。

下表で年齢別にみると、登山・ハイキング行動者率(折れ線グラフ)では65~69歳が最も高くなってますね。

さらに一番低い年齢層と一番高い年齢層以外は大体、平均しているということでした。

それと、行動日数(棒グラフ)では、年齢が高いほど日数が多いということです。とくに60歳以上は、定年後に趣味としての登山・ハイキングを楽しむということではないかなと思います。

また、登山・ハイキング人口は5年前よりも増えているということでした。特に20歳代と70~74歳代が上昇率が高いということです。

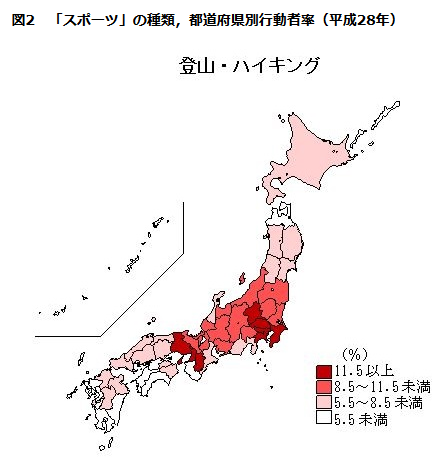

都道府県別での人口比率は?

都道府県別での登山・ハイキング行動者率ですが、下図でもわかるように、関東、中部、関西の都府県が上位を占めていて、圧倒的な割合で多い傾向にありました。都道府県でだいたい平均しているのかなと考えていましたので意外でした。

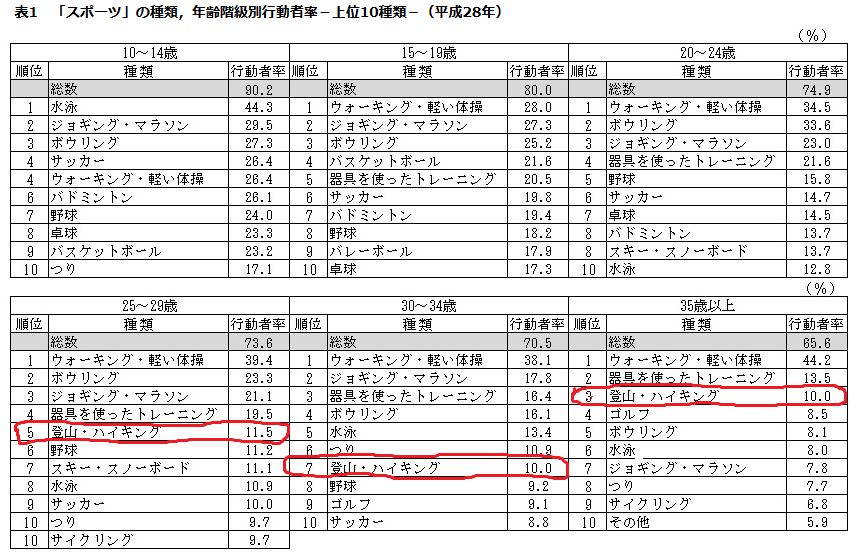

他のスポーツとの人口比率の比較では?

最後に他のスポーツとの行動者率の年代別比較ですが、下表を見ると「登山・ハイキング」は10歳代から20歳代前半までは10位までにランクインは皆無ですが、それより上の年齢の年代になると、全てにランクインしています。

これは年齢を重ねるごとに登山やハイキングは、スポーツという意味合いではなく、健康増進を意識することによるものだと思われます。

ですからここには出てませんが、最初に出てきた図1(表)にも現れていたように高齢者(60歳代以上)のスポーツ人口もトップクラスになると思われます。

日本の山「標高ランキング」

ねーリンちゃん、ところでさぁ日本の1番高い山って富士山だと思うんだけど、2番目ってどこなの?

そう一番目は富士山だよねー、でも2番目はってなると、わかんないよねー。2番目はねー、「北岳」っていう山なんだよ。いい機会だから、日本の山のベスト10位までを教えてあげるねー。

1位 富士山

標高 3776m

標高では群を抜く高さ。

山梨県と静岡県にまたがる高さと美しさは トップの日本を代表する山。

海外でも日本の象徴して有名な山です。

2位 北岳

標高 3193m

山梨県に位置し、火山ではない山としては一番高い。山梨百名山にも選定されて「南アルプスの盟主」と呼ばれている。

3位 奥穂高岳

標高 3190m

長野県と岐阜県に境に位置し飛騨山脈(北アルプス)の穂高連峰の一角。

剱岳、谷川岳と共に日本三大岩場と呼ばれている。

4位 間ノ岳

標高 3189m

山梨県と静岡県にまたがり、山梨百名山に選ばれている。赤石山脈の標高2位の北岳と農鳥岳とともに白峰三山と呼ばれ、その真ん中にあるので「間ノ岳」と呼ばれたという説がある。

写真:フォトライブラリー https://www.photolibrary.jp

5位 槍ヶ岳

標高 3180m

長野県と岐阜県に境にあり、登山者だけでなく、だれでも一度は聞いたことがある人気の山。槍を天を突くような山で「日本のマッターホルン」と呼ばれている。

以下6~10位をご紹介します。

6位 悪沢岳 3141m 静岡県

7位 赤石岳 3120m 長野県 静岡県

8位 涸沢岳 3110m 長野県 岐阜県

9位 北穂高岳 3106m 長野県 岐阜県

10位 大喰岳 3101m 長野県 岐阜県

以上が日本の山標高ベストランキングです。

こう見ると中部地方に集中してますね。

そこで最後に中部地方を除く北海道から九州の各地方の標高トップの山をご紹介してみます。

あなたの地方の山の標高1位くらいは覚えといてね!

北海道から九州までの各地方別の標高ランキング

北海道

1位 大雪山・旭岳[北海道]

標高 2291m

大雪山は山とは呼ぶが、特定の山の事ではなく旭岳を頂点としている一帯をいう。十勝連峰や北大雪、東大雪を含んだ大雪山国立公園は「北海道の屋根」と呼ばれ、神奈川県の面積に匹敵する広さを誇っている。

東北地方

1位 燧ケ岳[福島県]

標高 2356m

日本百名山に選定されている。東北で一番高いや山で火山です。日本でこの山より北に高い山はない。

関東地方

1位 奥白根山(日光白根山)[栃木県]

標高 2578m

栃木県と群馬県の県境に位置している。雪で覆われていることで、「白根山」と呼ばれいるが、全国各地にこの名前の山が多く存在するので、「日光白根山」と呼ばれている。火山でもある。

関西地方

1位 八経ヶ岳[奈良県]

標高 1915m

紀伊山地の一角に位置する。原始林が国の天然記念物に指定されている。7月初旬に咲き乱れるオオヤマレンゲも天然記念物です。

中国地方

1位 大山[鳥取県]

標高 1729m

伯耆大山ともいい、その山容から伯耆富士とも呼ばれている。大山は中国山地ではなく、それより北方に位置し、独立峰である。火山でもある。

四国地方

1位 石鎚山[愛媛県]

標高 1982m

近畿以西の最高峰でもあります。山岳信仰として知られ、 日本七霊山のひとつです。西日本一の最高峰で険しい山とイメージがありますが、初心者でも頂上に立てる山。

九州地方(沖縄含む)

1位 宮之浦岳(鹿児島県屋久島)

標高 1936m

屋久島の中央部に位置する。この山は花崗岩出来ていて、山頂には風花や浸食された岩が多い。頂上からは晴れた日には九州の佐多岬や開聞岳、近くの島々も見えて、雄大なスケールの景観が見られる。

各地方の標高トップの山を見てきましたが、それぞれ個性があって日本の上位の3000m級に比べて、相対的により低く感じられますが、その分植物が生育していて、初心者でもそれなりに楽しめそうですね。

あなたの住んでいる近くの山でも登ってみたら、結構、新しい発見があったりして楽しめそうですね。

まとめ

さて、ここまで国民の祝日「山の日」に関する事柄を書いてみました。

「山の日」は祝日として2016年から新しく施行されましたが、他の祝日も含めて、現在では個人的には特別なことをすることはなくなってしまいました。(私もその一人ですが)

ずっと以前、1960年代くらいまでは、その日は特別なことをしなくても、どこの家の玄関先にも日の丸を掲げたものでした。

それが現在ではそれをやれば、偏った思想の持主というレッテルを貼られてしまいそうなくらい世の中が変わってしまいました。

そこで国旗は掲げないなら、せめてせっかくの祝日ですから、そのテーマについて考えたり、話し合ったり、行動を起こして見ても良いのではないかと考え、このブログを書いてみました。

今回は「山の日」です。

「山」について改めて考えてみると、「山」は私たちに大きな恵み、いや、地球上の生物たちに「命」を与えてくれていることが判ります。

時には牙を剥いて襲い掛かってくることもありますが、それも考え方によっては私たちに試練を経験させて、心への恵みを与えてくれているのかもしれません。

「山を敬い、山に親しみ、山の恵みに感謝する」

この言葉は「山開き」の理念として、山岳団体が提唱しているものです。

山岳団体のみならず、日ごろとくに山に関わってないような私たちも、都会に住んでいようが、山のない地域に住んでいようが、「山」からは水をはじめとする恵みを意識もしないうちに確実に受け取っているのです。

「山を敬い、山に親しみ、山の恵みに感謝する」

せめてこの日くらいはこの文言を忘れずに生きていきたいものだと考えます。

最後までお読みいただきありがとうございました。